Wenn Batterien ein zweites Leben beginnen – und Betriebe profitieren

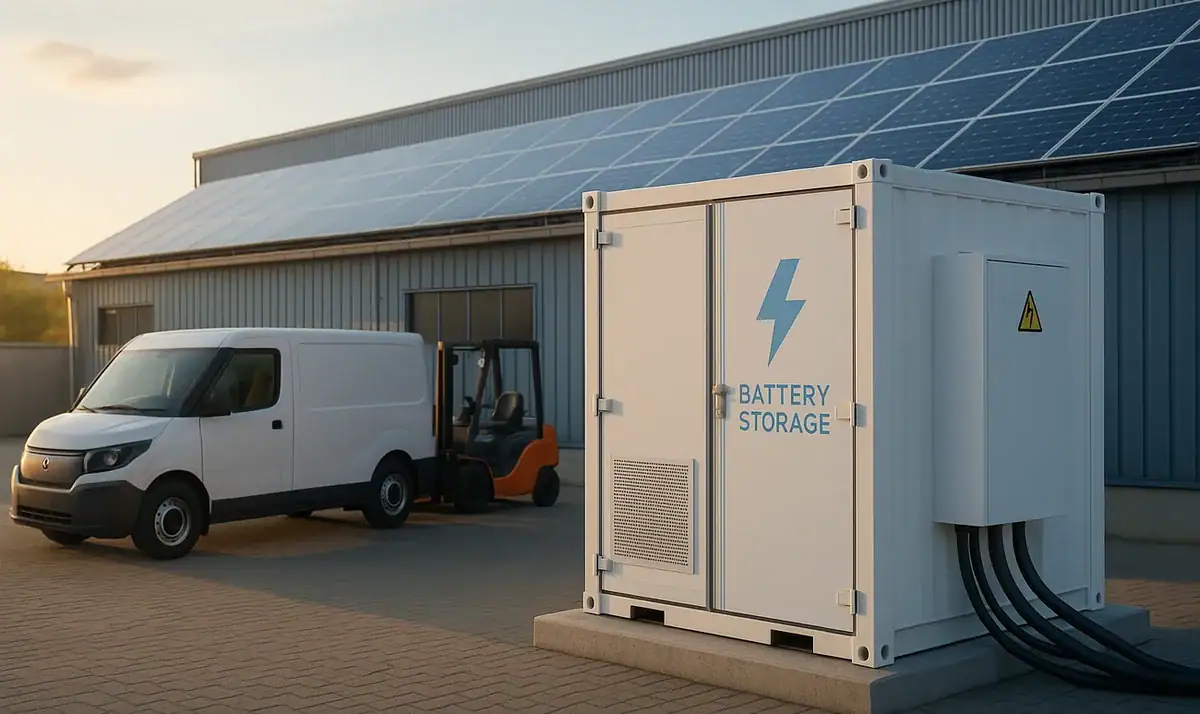

Die Elektrifizierung von Fahrzeugflotten und der Ausbau von Photovoltaikanlagen verändern den Energiealltag vieler Unternehmen. Immer mehr Betriebe erzeugen ihren Strom selbst und suchen nach Wegen, ihn wirtschaftlich zu nutzen oder zu speichern. Parallel wächst die Zahl der Batterien, die nach einigen Jahren im Fahrzeug immer noch ausreichend Kapazität bieten, um stationär weiterzuarbeiten.

Second-Life-Batterien eröffnen damit neue Spielräume: Sie verlängern den Nutzwert bestehender Ressourcen und können helfen, Energieautarkie und Netzstabilität zu verbessern. Angetrieben wird dieser Trend von steigenden Stromkosten, wachsendem Nachhaltigkeitsdruck und der europäischen Batterieverordnung, die die Wiederverwendung gebrauchter Akkus ausdrücklich fördert.

Wie weit diese Idee heute schon trägt und wann sie wirtschaftlich Sinn ergibt, zeigt unser heutiger Beitrag.

Was bedeutet Second-Life – und wo liegt der Nutzen?

Second-Life geht über Recycling hinaus – es nutzt ausgemusterte Fahrzeugbatterien weiter als stationäre Speicher.

Du fragst dich vielleicht: Wieso sollte man Batterien, die im Fahrzeug „ausgedient“ haben, überhaupt noch weiterverwenden? Hier kommt das Konzept des Second-Life ins Spiel – also die Wiederverwendung von Traktionsbatterien (Lithium-Ionen-Akkus aus Elektrofahrzeugen), nachdem sie im Fahrzeug nicht mehr den Anforderungen genügen, aber noch Restkapazität und Funktion besitzen. Statt sie direkt zu recyceln, werden sie als stationäre Speicher neu eingesetzt.

Das Ziel: den Nutzwert von Materialien maximieren, bevor sie in ihre Bestandteile zerlegt werden. Studien zeigen, dass Second-Life-Systeme Umwelt- und Kostenvorteile bieten können, weil sie Emissionen und Materialbedarf senken.

Ein wichtiges Argument: In vielen Fällen ist der Bedarf an stationären Speichern größer als das Angebot, sodass gebrauchte Batterien sinnvoll eingesetzt werden können, um neuen Speicherbedarf zu decken. Laut einer aktuellen Veröffentlichung könnte der Second-Life-Einsatz von ausgemusterten Elektrofahrzeugakkus langfristig mehr als 100 % des Bedarfs an stationären Speichern decken.

Der Markt für stationäre Energiespeicher wächst stark. Es wird erwartet, dass der Markt 2025 von rund 65 Milliarden Dollar bis 2035 auf über 542 Milliarden Dollar anwachsen wird. (jährliches Wachstum ~ 23,6 %).

Parallel wächst die Second-Life-Branche selbst: Der europäische Markt für wiederverwendete E-Auto-Batterien lag 2023 bereits bei rund 47 Millionen US-Dollar und soll laut Global Market Insights jährlich um etwa 48 Prozent wachsen.

Weitere Vorteile von Second-Life-Speichern:

- Kostenvorteile gegenüber Neusystemen: Second-Life-Produkte könnten bis 2030 etwa 30 % günstiger sein als neue Speicherracks.

- Technische Funktionen, die für Unternehmen nützlich sind: Speicher übernehmen Energiearbitrage (Energie speichern, wenn sie günstig ist, und entladen, wenn teuer) und helfen bei Netzstabilität und Lastmanagement.

- Material- und Ressourcenschutz: Wiederverwendung verringert den Bedarf an Rohstoffen und senkt CO₂-Emissionen im Vergleich zu sofortigem Recycling.

Wie funktionieren Second-Life-Akkus technisch – und wie wird ihre Qualität geprüft?

Gebrauchte Fahrzeugbatterien können nach Prüfung und Anpassung technisch zuverlässig als stationäre Speicher weiterarbeiten.

Die Basis jedes Second-Life-Systems ist eine Lithium-Ionen-Traktionsbatterie, wie sie in Elektrofahrzeugen eingesetzt wird. Sie besteht aus Hunderten einzelner Zellen, die zu Modulen und schließlich zu ganzen Batteriepacks verschaltet sind. Nach acht bis zehn Jahren im Fahrzeug haben diese Batterien meist noch rund 70 bis 80 Prozent ihrer ursprünglichen Kapazität. Für den Fahrbetrieb reicht das oft nicht mehr aus, doch für stationäre Speicher – wo Platz und Gewicht kaum eine Rolle spielen – ist die Kapazität noch völlig ausreichend.

Bevor eine Batterie ein zweites Leben beginnen kann, wird sie einer umfassenden technischen Prüfung unterzogen. Zunächst erfolgt die visuelle Inspektion: Gehäuse, Steckverbindungen und Kühlleitungen werden auf Beschädigungen oder Korrosion geprüft. Anschließend wird der State of Health (SOH) ermittelt – also der prozentuale Gesundheitszustand der Batterie. Werte ab etwa 70 Prozent gelten in der Regel als geeignet für eine Weiterverwendung.

Zur Ermittlung des SOH kommen verschiedene Verfahren zum Einsatz. Neben klassischen Labortests gibt es portable Systeme wie den AVILOO Premium Test, der den Gesundheitszustand einer Batterie noch im Fahrzeug misst. Dabei wird die Kapazität unter realer Last bestimmt, ohne den Akku ausbauen zu müssen. Ergänzend werden elektrische Impedanz, Zellspannungen, Temperaturverhalten und Ladehistorie analysiert. Diese Daten zeigen, ob Module gleichmäßig altern und sicher kombinierbar sind.

Nach der Prüfung wird die Batterie meist in einzelne Module zerlegt. Jedes Modul wird einzeln vermessen, um Spannung, Kapazität und Innenwiderstand zu vergleichen. Dieser Prozess heißt Modul-Matching – nur Module mit ähnlichem Zustand werden zu neuen Speichereinheiten zusammengestellt. Ein angepasstes Batteriemanagementsystem (BMS) überwacht anschließend alle Parameter und schützt vor Überladung, Tiefentladung oder Überhitzung.

Die Zellchemie bestimmt dabei das Verhalten des Speichers:

– NMC-Zellen (Nickel-Mangan-Kobalt) bieten hohe Energiedichte, reagieren aber empfindlicher auf Temperatursprünge und altern schneller.

– LFP-Zellen (Lithium-Eisenphosphat) sind robuster und sicherer, mit geringerer Energiedichte, aber längerer Lebensdauer.

Beide Typen können im stationären Betrieb eingesetzt werden, solange Spannungsfenster, Ladeprofile und Temperaturmanagement angepasst werden.

Damit Second-Life-Systeme sicher und langlebig arbeiten, braucht es ein abgestimmtes Zusammenspiel technischer Komponenten:

– geeignete Kühlung oder Wärmeabfuhr,

– präzise Zellüberwachung,

– Schutzgehäuse mit Brandsensorik,

– Kommunikation mit einem Energiemanagementsystem (EMS), das Lade- und Entladevorgänge steuert.

Das Ergebnis ist ein Energiespeicher, der oft noch fünf bis zehn Jahre zuverlässig arbeitet und dabei Ressourcen spart, die sonst in neue Batterien fließen müssten.

Wie lassen sich Second-Life-Akkus in Unternehmenssysteme integrieren?

Second-Life-Speicher funktionieren wie neue Batteriesysteme – entscheidend ist die richtige Einbindung in das Energiemanagement des Unternehmens.

Wenn du in deinem Betrieb eine Photovoltaikanlage betreibst oder Lastspitzen im Netzbezug ausgleichen möchtest, lässt sich ein stationärer Speicher aus Second-Life-Akkus technisch gut integrieren. Er übernimmt dieselben Aufgaben wie neuer Speicher, nur dass seine Module aus geprüften gebrauchten Fahrzeugbatterien bestehen.

Das System arbeitet mit einem Wechselrichter, der den Gleichstrom der Batterie in Wechselstrom umwandelt, und einem Energiemanagementsystem (EMS), das Ladevorgänge, Entladungen und Netzinteraktionen steuert. Der Speicher lädt, wenn Strom günstig oder im Überschuss vorhanden ist, und entlädt bei hohen Preisen oder Spitzenlasten. In Kombination mit PV-Anlagen kann das den Eigenverbrauchsanteil um 20 bis 40 Prozent erhöhen, je nach Größe und Lastprofil des Unternehmens.

Die technische Einbindung hängt von der Betriebsstruktur ab. Kleinere Gewerbebetriebe nutzen meist Systeme bis 100 Kilowatt Leistung und 100 bis 200 Kilowattstunden Kapazität. Größere Standorte oder Ladeparks setzen Containerlösungen mit mehreren Megawattstunden Speichervolumen ein. Solche Anlagen lassen sich modular erweitern, weil Second-Life-Module in Racks montiert werden, ähnlich wie in einem Rechenzentrum.

Ein zentraler Punkt ist das Zusammenspiel mit der Netzanschlussleistung. In Deutschland und Österreich sind Batteriespeicher mit dem Mittel- oder Niederspannungsnetz über Transformatoren gekoppelt. Die Steuerung erfolgt über das EMS, das anhand von Lastgangdaten entscheidet, wann der Speicher Energie aufnimmt oder abgibt. Systeme mit bidirektionaler Schnittstelle ermöglichen auch Netzdienstleistungen wie Blindleistungsregelung oder Frequenzstützung – diese Option wird zunehmend von Energieversorgern gefordert.

Für den praktischen Betrieb ist die Kühlung entscheidend. Second-Life-Speicher arbeiten optimal zwischen 20 und 40 Grad Celsius. Passive Luftführung reicht bei kleinen Systemen, während größere Containerlösungen aktive Lüftung oder Flüssigkühlung einsetzen. Brandschutz spielt ebenfalls eine zentrale Rolle: Die Gehäuse müssen über Temperatursensoren, Rauchdetektoren und automatische Abschaltungen verfügen.

Unternehmen profitieren dabei doppelt. Zum einen senken sie ihre Stromkosten durch Eigenverbrauch und Peak-Shaving, zum anderen verbessern sie ihre Nachhaltigkeitsbilanz. Viele Hersteller dokumentieren die CO₂-Einsparung gegenüber Neuspeichern – bei Second-Life-Systemen liegt sie laut EU-Kommission bei rund 30 bis 40 Prozent, weil Rohstoffabbau und Zellproduktion entfallen.

Welche Sicherheitsanforderungen gelten für Second-Life-Speicher?

Second-Life-Akkus sind sicher, wenn sie geprüft, korrekt installiert und gemäß geltenden Normen betrieben werden.

Die Sicherheit ist das entscheidende Thema bei stationären Batteriespeichern – erst recht, wenn sie aus gebrauchten Fahrzeugakkus bestehen. Auch wenn Lithium-Ionen-Batterien in modernen Systemen als zuverlässig gelten, setzen Betreiber auf klare Richtlinien und technische Schutzmaßnahmen, um Risiken zu minimieren.

Zentral ist die Einhaltung einschlägiger Normen. In Deutschland definiert die VDE-AR-E 2510-50 den Stand der Technik für stationäre Energiespeicher. Sie beschreibt Anforderungen an Aufbau, Schutzmechanismen, Überwachung und Abschaltung. Ergänzend regelt die DIN EN IEC 62933 die sicherheitstechnischen Grundsätze für Batteriespeichersysteme. Beide Normen gelten unabhängig davon, ob neue oder gebrauchte Batterien verwendet werden.

Für den praktischen Betrieb ist entscheidend, dass jede Batterie vor der Installation geprüft und dokumentiert wird. Dazu gehören der Nachweis des State of Health, ein Prüfprotokoll zur elektrischen Sicherheit und – bei Second-Life-Systemen – die eindeutige Rückverfolgbarkeit über Seriennummer oder Batteriepass. Diese Dokumentation ist nicht nur für die Versicherung wichtig, sondern auch für spätere Wartungen und Recyclingprozesse.

Technisch gesehen ähneln Second-Life-Speicher in ihren Schutzsystemen Neuspeichern. Sie verfügen über ein mehrstufiges Sicherheitskonzept:

– Zellüberwachung: Das Batteriemanagementsystem (BMS) erfasst Spannung, Strom und Temperatur jeder Zelle und schaltet bei Abweichungen automatisch ab.

– Thermisches Management: Sensoren und Lüftungssysteme verhindern Überhitzung. Bei größeren Anlagen sind aktive Kühlsysteme Standard.

– Brandschutz: Gehäuse bestehen aus nicht brennbaren Materialien und enthalten Rauch- und Temperatursensoren. Einige Betreiber integrieren Inertgaslöschsysteme oder Aerosollösungen, die Flammen innerhalb von Sekunden ersticken.

– Notabschaltung: Bei Kurzschluss, Überstrom oder Fehlerströmen trennt die Anlage automatisch vom Netz.

Auch die Standortwahl spielt eine Rolle. Containerbasierte Speicher werden oft in separaten, brandschutztechnisch abgetrennten Bereichen aufgestellt. In Innenräumen gelten zusätzliche Auflagen, etwa für Lüftung, Fluchtwege und Löschmittel. Betreiber müssen zudem Wartungsintervalle einhalten, um die Funktionsfähigkeit der Schutzsysteme regelmäßig zu prüfen.

In der Praxis hat sich gezeigt, dass die Ausfallraten moderner Batteriespeicher sehr niedrig sind. Laut einer Untersuchung der europäischen Sicherheitsinitiative Joint Research Centre (JRC) liegt die Brandwahrscheinlichkeit bei stationären Lithium-Ionen-Speichern im Bereich von etwa einem Vorfall pro 10 000 bis 15 000 installierten Systemen. Die häufigsten Ursachen sind fehlerhafte Installationen oder defekte Batteriemodule – beides lässt sich durch qualifizierte Planung und Prüfung vermeiden.

Für Unternehmen gilt: Ein zertifizierter Fachbetrieb, ein nachvollziehbares Prüfzertifikat und regelmäßige Inspektionen sind die Grundlage für einen sicheren Betrieb über viele Jahre.

Wann lohnen sich Second-Life-Akkus wirtschaftlich?

Second-Life-Speicher können wirtschaftlich sein – der Kostenvorteil hängt jedoch stark vom Marktpreis neuer Systeme, vom Lastprofil und von verfügbaren Förderungen ab.

Ob sich ein Second-Life-Speicher für dein Unternehmen rechnet, entscheidet sich ja nach Investitionskosten pro nutzbarer Kilowattstunde und dem erzielbaren Nutzen im Betrieb. Bei den Kosten war/ist 2024/2025 viel Bewegung: BloombergNEF berichtet von einem deutlichen Preisrutsch bei schlüsselfertigen Großspeichern auf weltweit rund 165 US-Dollar pro kWh, was zeigt, wie schnell Neusysteme günstiger werden. In Europa liegen marktnahe Schätzungen für schlüsselfertige Projekte häufig im Bereich von etwa 250 bis 400 Euro pro kWh – je nach Größe, Leistung/Energiedauer und Projektsetup.

Für Second-Life-Systeme gilt: Sie können günstiger sein, aber der Vorteil ist nicht garantiert. Einerseits melden Anbieter Startpreise um 500 Euro pro kWh, andererseits warnen Branchenbeobachter, dass der Preisverfall bei Neuzellen das Second-Life-Geschäftsmodell unter Druck setzen könnte. Parallel zeigen Marktberichte, dass Second-Life-Akkus dank niedriger Ankaufspreise für gebrauchte Packs weiterhin Wettbewerbsvorteile erzielen können – die Spanne ist groß und projektspezifisch. Unterm Strich: Preisvorteile sind möglich, aber nicht pauschal mit 25–40 % zu beziffern.

Auf der Nutzenseite wirken die bekannten Speicher-Use-Cases: Eigenverbrauchsoptimierung, Peak-Shaving/Leistungspreis-Reduktion und ggf. Netzdienstleistungen. Wie stark der Eigenverbrauch steigt, hängt von PV-Größe und Lastgang ab. Fürs Gewerbe gibt es Hinweise auf hohe Eigenverbrauchsgrade durch Profil-Matching; allgemeine EU-Analysen bestätigen, dass Speicher die Eigenverbrauchsquote deutlich anheben können. Konkrete „+40 %“ sind jedoch stark betriebsspezifisch und sollten auf Basis deines Lastgangs simuliert werden.

Zur Lebensdauer im zweiten Einsatz zeigen wissenschaftliche Arbeiten: Second-Life-Batterien können die Erzeugungskosten von Speichern pro Kilowattstunde um etwa 12–41 % senken, mit typischen Zusatznutzungsdauern im mehrjährigen Bereich (mehrere tausend Zyklen sind in stationären Profilen erreichbar). Das bestätigt die technische und wirtschaftliche Sinnhaftigkeit – bei sauberer Prüfung und passendem Betriebsszenario.

Förderungen können die Wirtschaftlichkeit zusätzlich beeinflussen. In Deutschland adressiert die „Bundesförderung für Energie- und Ressourceneffizienz in der Wirtschaft (EEW)“ Effizienzmaßnahmen; Batteriespeicher können – je nach Modul/Programmstand – förderfähig sein, wenn sie messbar Endenergie reduzieren oder systemisch integriert sind. In Österreich fördert der Klima- und Energiefonds dedizierte Stromspeicherprogramme (z. B. „Stromspeicheranlagen 2024“ mit 35 Mio. Euro Budget). Die tatsächliche Förderquote ist programm- und projektabhängig.

Auch bei CO₂ lohnt der Blick auf belastbare Analysen. Das Fraunhofer-Institut und EU-Studien zeigen konsistent, dass die größten Emissionen einer Batterie aus der Zellproduktion stammen. Wenn du funktionsfähige Zellen weiterverwendest, sparst du diesen Herstellungsblock ein – Second-Life reduziert damit die Umweltwirkung gegenüber „neu hergestellten“ Speicherracks. Exakte Prozentwerte variieren je nach Annahmen (Mix, Restnutzungsdauer, Remanufacturing-Aufwand); Reviews und LCA-Arbeiten zeigen aber klare Vorteile für Second-Life-Szenarien gegenüber einer Neuanschaffung.

Woher stammen die Batterien für Second-Life-Speicher?

Die meisten Second-Life-Batterien stammen heute aus Pkw und Testflotten – Nutzfahrzeugakkus werden erst in den nächsten Jahren in größeren Mengen verfügbar sein.

Der Nachschub an gebrauchten Fahrzeugbatterien ist entscheidend für den Ausbau von Second-Life-Speichern. Aktuell kommen die meisten wiederverwendeten Akkus aus Elektro-Pkw, vor allem aus Leasingrückläufern, Testflotten und Vorführwagen. Diese Batterien sind in der Regel fünf bis acht Jahre alt und besitzen noch 70 bis 85 Prozent ihrer ursprünglichen Kapazität – ideal für stationäre Anwendungen.

Ein wachsender Anteil stammt inzwischen auch direkt von Fahrzeugherstellern. BMW nutzt beispielsweise i3-Akkus im Werk Leipzig in stationären Speichern, Volkswagen integriert Module aus ID.-Fahrzeugen in das Projekt „Moon Power RE:LIFE“ in Österreich, und Renault betreibt mit „Advanced Battery Storage“ eines der größten europäischen Systeme auf Basis gebrauchter Traktionsbatterien. Solche Anlagen erreichen bereits heute Leistungen im Megawattbereich.

Auch Produktionsausschüsse aus der Zellfertigung oder Montage spielen eine Rolle. Batterien, die minimale Abweichungen aufweisen, werden nicht verschrottet, sondern zu neuen Speichermodulen verarbeitet. Das sichert eine konstante Qualität und reduziert Materialverluste.

Der Anteil aus Nutzfahrzeugen (Transporter, Lkw, Kommunalfahrzeuge) ist dagegen noch gering. Elektro-Transporter wie der Mercedes-Benz eSprinter, VW e-Crafter oder MAN eTGE sind erst seit wenigen Jahren in größeren Stückzahlen unterwegs. Nach Angaben der ACEA lag der Anteil elektrisch ladbarer Transporter in der EU Anfang 2025 bei rund neun Prozent – ein deutlicher Zuwachs, aber noch keine Basis für nennenswerte Rücklaufmengen. Erst mit den Modelljahren ab etwa 2026 bis 2028, wenn die ersten großen Flottenzyklen enden, wird dieses Segment spürbar an Bedeutung gewinnen.

Das Potenzial ist erheblich: E-Transporter verfügen meist über Batteriepacks zwischen 70 und 120 Kilowattstunden. Wenn nur ein Teil der heutigen Flotten in fünf Jahren zurückgeführt wird, entstehen allein daraus Speicherpools im zweistelligen Megawattstundenbereich. Für Betreiber ist das attraktiv, weil Nutzfahrzeugbatterien zentral gewartet und lückenlos dokumentiert sind – eine Voraussetzung für planbare Second-Life-Projekte.

Ergänzend entstehen professionelle Aufbereitungsketten. Anbieter wie Fenecon, Voltfang oder The Mobility House kaufen geprüfte Fahrzeugbatterien an, zerlegen sie in Module und kombinieren sie zu skalierbaren Gewerbespeichern. Ihre Lieferketten reichen von OEM-Rücknahmen bis zu Leasinggesellschaften. Diese Strukturen schaffen die Grundlage für verlässliche Qualität und Stückzahlen, sobald der Markt in die nächste Phase übergeht.

Mit dem erwarteten Zuwachs an E-Nutzfahrzeugen ab 2026 wächst auch das verfügbare Batteriematerial für Second-Life-Systeme – womit sich der Kreislauf bald schließt.

Was passiert, wenn das Second Life endet?

Nach dem stationären Einsatz werden Batterien kontrolliert recycelt – wertvolle Rohstoffe gelangen so zurück in den Produktionskreislauf.

Jede Batterie hat ein physikalisches Nutzungsende, auch im Second Life. Nach fünf bis zehn zusätzlichen Nutzungsjahren sinkt die nutzbare Kapazität so weit ab, dass der Betrieb wirtschaftlich oder sicherheitstechnisch nicht mehr sinnvoll ist. Dann beginnt die dritte und letzte Phase des Lebenszyklus – das Recycling.

Ziel des Recyclings ist es, Rohstoffe wie Lithium, Nickel, Mangan, Kobalt, Kupfer und Aluminium zurückzugewinnen. Moderne Verfahren erreichen heute Rückgewinnungsraten von über 90 Prozent bei Nickel, Kobalt und Kupfer und rund 70 Prozent bei Lithium, wie Untersuchungen des Fraunhofer-Instituts für System- und Innovationsforschung (ISI) zeigen. Neue hydrometallurgische Ansätze ermöglichen zudem eine gezielte Trennung von Zellchemikalien ohne energieintensive Schmelzprozesse.

In Europa regelt die EU-Batterieverordnung (2023/1542) verbindlich, wie dieser Kreislauf aussehen muss. Sie schreibt unter anderem vor, dass bis 2031 mindestens 50 Prozent des in Batterien enthaltenen Lithiums wiederverwertet werden müssen. Für Nickel, Kobalt und Kupfer gelten sogar Zielwerte von 90 Prozent. Ab 2027 wird außerdem der digitale Batteriepass verpflichtend, der Informationen zu Herkunft, Zusammensetzung und Recyclingfähigkeit jeder Batterie enthält. Für Second-Life-Akkus ist dieser Pass besonders hilfreich, weil er die lückenlose Nachverfolgung über beide Lebensphasen hinweg ermöglicht.

Nach dem Ausbau werden ausgediente Module zunächst demontiert und getestet. Zellen mit Restenergie werden entladen, um Kurzschlüsse oder thermische Reaktionen zu vermeiden. Anschließend gelangen sie in spezialisierte Recyclinganlagen, etwa bei Umicore, Northvolt, ACC oder Duesenfeld. Dort werden die Batterien geschreddert und in mehrere Materialfraktionen getrennt – Metalle, Kunststoffe, Elektrolyte und sogenannte „Black Mass“. Diese enthält die aktiven Materialien, die in chemischen Prozessen wieder zu neuen Zellrohstoffen aufbereitet werden.

Recycling ist nicht nur ökologisch notwendig, sondern auch wirtschaftlich attraktiv. Bei steigenden Rohstoffpreisen reduziert eine funktionierende Rückgewinnung die Importabhängigkeit der europäischen Zellfertigung. Nach Schätzungen der EU-Kommission könnten bis 2035 bis zu 20 Prozent des europäischen Lithium- und Nickelbedarfs durch Recycling gedeckt werden – eine wichtige Grundlage für eine stabile, regionale Lieferkette.

Für Unternehmen, die Second-Life-Systeme einsetzen, entsteht dadurch ein klarer Vorteil: Sie können die Batterien am Ende ihrer Nutzung an spezialisierte Partner übergeben und erhalten oft eine Rückvergütung für verwertbares Material. Damit schließt sich der Kreis – von der Fahrzeugnutzung über den stationären Speicher bis zur Rohstoffrückgewinnung.

Fazit: Second Life als Baustein einer nachhaltigen Energiewirtschaft

Second-Life-Batterien zeigen, wie technische Reife, Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit zusammenfinden können. Für Unternehmen, die ihren Energieverbrauch aktiv steuern und CO₂-Bilanzen verbessern wollen, eröffnen sie eine greifbare Option – keine Vision.

Der aktuelle Markt befindet sich noch im Aufbau, profitiert aber von klaren politischen Vorgaben, wachsender Flottenelektrifizierung und sinkenden Integrationskosten. Besonders spannend wird die Zeit, wenn größere Mengen gebrauchter Fahrzeugbatterien – vor allem aus Nutzfahrzeugen – verfügbar werden.

Noch ist Second Life kein Massenmarkt, doch die Strukturen entstehen: zertifizierte Prüfsysteme, Rücknahmelogistik, Recyclingketten und gewerbliche Speicheranbieter. Damit wächst ein geschlossenes System, in dem Batterien nicht mehr entsorgt, sondern weitergedacht werden – vom Fahrzeug über den Speicher bis zur Rohstoffrückgewinnung.

Unternehmen, die sich früh damit befassen, verschaffen sich doppelte Vorteile: Sie reduzieren Energiekosten und bereiten ihre Infrastruktur auf eine Kreislaufwirtschaft vor, die in einigen Jahren Standard sein wird.

Weiterführende Links

Deutschland

Österreich

Schweiz

Kostenlosen Termin buchen. Beraten lassen. 50 € geschenkt*.

Lass dich von unseren E-Auto-Spezialisten zu Fahrzeugen und Leasing-Optionen beraten – unabhängig von Marken und ganz auf deine Bedürfnisse zugeschnitten.

Simona Marino

Verkaufsleiterin

Regelmäßige E-Mobility Updates sichern!

Einmal im Monat die wichtigsten News zur Elektromobilität ins Postfach.