Studie zu Elektromotoren zeigt Weiterentwicklung

Eine aktuelle Studie des Lehrstuhls für „Production Engineering of E-Mobility Components“ (PEM) an der RWTH Aachen hat 48 Elektromotoren aus 31 Elektrofahrzeugen zwischen 2018 und 2023 untersucht. Die Analyse basiert auf der A2Mac1-Datenbank sowie eigenen Teardowns des Instituts. Dabei wurden zentrale Trends in Bauweise, Materialeinsatz, Fertigung und Kühlung sichtbar – mit direkten Auswirkungen auf Leistung, Effizienz und Kosten moderner E-Antriebe. Wir bereiten hier die Studie für dich auf.

Welche Fahrzeuge und Motoren wurden untersucht?

Die Analyse basiert auf 48 Motoren aus 31 E-Autos der letzten Jahre.

Die Untersuchung umfasst eine große Bandbreite von Elektromotoren – insgesamt 48 Stück aus 31 verschiedenen Fahrzeugen. Die Auswahl erstreckt sich über fünf Modelljahre (2018–2023) und deckt verschiedenste Fahrzeugklassen ab. Basis waren sowohl die öffentlich zugängliche A2Mac1-Datenbank als auch eigene Detailanalysen durch Zerlegung der Motoren im Labor. Damit ist sichergestellt: Die Studie liefert keine theoretischen Spekulationen, sondern fundierte Erkenntnisse aus der Praxis.

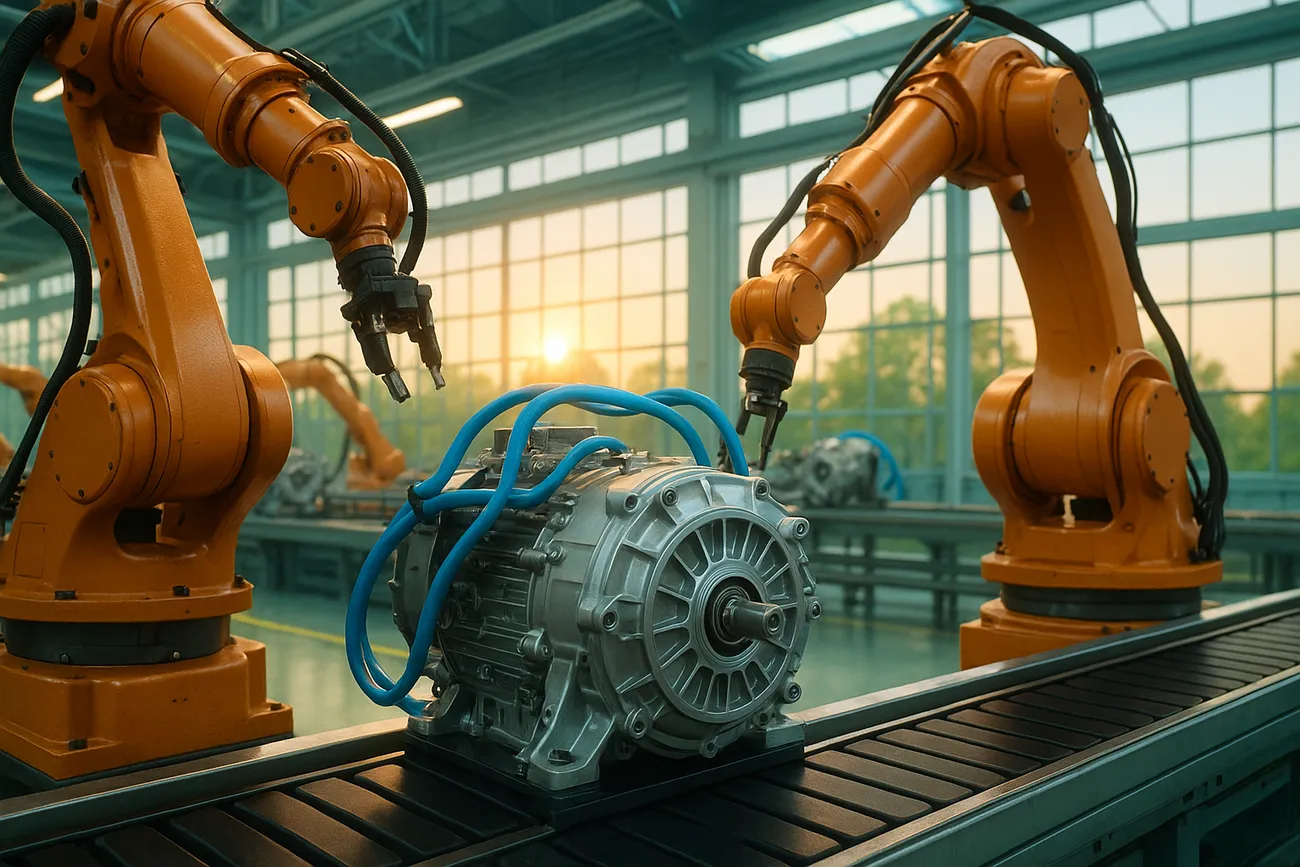

Warum setzen Hersteller auf integrierte Antriebseinheiten?

Weil sie weniger Bauteile brauchen und so effizienter werden.

Ein klarer Trend der Analyse: Die Bauteile von Motor, Getriebe und Leistungselektronik verschmelzen zunehmend zu einer kompakten Einheit. Diese Integration spart Material, Gewicht und Montageaufwand – und reduziert gleichzeitig potenzielle Fehlerquellen. Weniger Schnittstellen bedeuten auch: weniger Kosten. Der modulare Aufbau weicht immer öfter einem intelligenten, alles-in-einem-Design.

Wie reduzieren Hersteller den Materialeinsatz?

Durch smarte Konstruktion und geschickte Optimierung bei jedem einzelnen Bauteil.

Die Motoren werden nicht nur leichter, sondern auch materialschonender. Gerade beim Einsatz von Kupfer – einem der teuersten Rohstoffe im E-Motor – lassen sich durch optimierte Wicklungen und Statorgeometrien signifikante Einsparungen erzielen. Auch der Einsatz von Permanentmagneten wird gezielt angepasst. Die Devise: Nur so viel wie nötig, aber so effizient wie möglich.

Was bewirken höhere Drehzahlen beim Elektromotor?

Sie senken den Materialbedarf bei gleichbleibender Leistung.

Professor Achim Kampker erklärt in der Studie: Höhere Drehzahlen machen es möglich, die Aktivlänge des Motors zu verkleinern und den Durchmesser des Stators zu reduzieren – ohne dabei an Leistung zu verlieren. Das Ergebnis: weniger Materialverbrauch, geringere Fertigungskosten und platzsparendere Bauweise. Und das bei gleichzeitig gestiegener Performance.

Welche Fortschritte gibt es in der Produktion?

Neue Verfahren vereinfachen Montage und senken Kosten.

Moderne Fertigungsmethoden ersetzen zunehmend traditionelle Produktionsschritte. Durch innovative Prozesse wird z. B. das Einziehen der Wicklungen effizienter, automatisierter und fehlerfreier. Auch die Kombination mehrerer Komponenten in einem einzigen Fertigungsschritt sorgt für Zeitersparnis und weniger Ressourcenverbrauch – ideal für den Hochlauf großer Stückzahlen.

Warum wird jetzt auf Öl statt Wasser gesetzt?

Weil Öl die Wicklungen direkt kühlt – für mehr Dauerleistung.

Ein besonders spannender Entwicklungsschritt betrifft die Stator-Kühlung. Während bislang meist eine indirekte Wassermantelkühlung zum Einsatz kam, setzen neuere Systeme auf eine direkte Öl-Kühlung der Wicklungen. Diese Methode stammt aus Asien und wird nun auch von europäischen Herstellern übernommen. Der Vorteil: Die thermische Belastbarkeit steigt, Spitzenleistung lässt sich länger abrufen – ideal für sportlichere Anwendungen oder anspruchsvolle Fahrprofile.

Tabelle: Technologische Trends bei E-Motoren im Überblick

| Technologischer Trend | Technische Wirkung | Vorteil für Kunden |

|---|---|---|

| Integrierte Antriebseinheit | Weniger Bauteile und Schnittstellen | Geringere Fehleranfälligkeit und Kosten |

| Höhere Drehzahlen | Kompaktere Bauform bei gleicher Leistung | Effizientere Nutzung von Bauraum und Materialien |

| Ölgekühlte Wicklungen | Direkte Wärmeabfuhr | Höhere Dauer- und Spitzenleistung möglich |

Was heißt das für dich als E-Auto-Fahrer?

Mehr Leistung, weniger Materialeinsatz und dadurch bessere Preise in Aussicht.

Die Ergebnisse der RWTH-Analyse zeigen deutlich: Hersteller optimieren an allen Ecken und Enden. Ob Gehäuse, Kühlung, Drehzahl oder Fertigung – jede Schraube, jede Wicklung wird analysiert, angepasst und effizienter gestaltet. Für dich als Fahrer heißt das: Mehr Leistung bei sinkendem Ressourcenverbrauch. Und auch die Produktionskosten sinken – was langfristig günstigere E-Autos bedeutet.

Fazit: Die Entwicklung geht rasant in die richtige Richtung

Die RWTH Aachen belegt mit dieser Studie eine klare Tendenz zur strategischen Optimierung von E-Motoren – in Bezug auf Leistung, Kühlung, Bauform und Ressourcenschonung. Das Resultat sind hocheffiziente Systeme, die den Weg für die nächste Stufe der Elektromobilität ebnen – technisch ausgereift, wirtschaftlich produziert, nutzerorientiert ausgelegt.

Weiterführende Links

Deutschland

Österreich

Schweiz

Kostenlosen Termin buchen. Beraten lassen. 50 € geschenkt*.

Lass dich von unseren E-Auto-Spezialisten zu Fahrzeugen und Leasing-Optionen beraten – unabhängig von Marken und ganz auf deine Bedürfnisse zugeschnitten.

Simona Marino

Verkaufsleiterin

Regelmäßige E-Mobility Updates sichern!

Einmal im Monat die wichtigsten News zur Elektromobilität ins Postfach.